Molecular Geo- & Palaeobiology Lab

Digitalisierung der Sammlung fossiler Strahlenflosser (Actinopterygii)

Pilotprojekt zur systematischen Neuorganisation und Digitalisierung der Sammlungsbestände der BSPG

Seit 2012 wird an der Staatssammlung ein Teil eines DFG-geförderten Projektes der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB) durchgeführt: „Integriertes Datenmanagement für die digitale Erschließung zoologischer und paläontologischer Sammlungsbestände (IDES)“. Das Pilotprojekt soll die systematische Neuorganisation und Digitalisierung der Sammlungsbestände der BSPG vorantreiben und ist zunächst auf eine bestimmte Gruppe, eine Region und einen Zeitabschnitt fokussiert, nämlich die fossilen Strahlenflosserfische (Actinopterygii) Europas und angrenzender Meere ab dem Erdmittelalter. Mit der Digitalisierung (Bilderfassung und Datenerfassung) des Sammlungsbestandes soll das Sammlungsmanagment unterstützt werden (Leihverkehr, Bestandsnachweis) und die Einbindung in globale Datenbanken (z.B. GBIF) ermöglicht werden. Letztere Datenbasis ist die Vorraussetzung für viele laufende und künftige Paläobiodiversitäts-Forschungsprojekte. Der internationalen Forschergemeinschaft wird so Einblick in die Sammlungsbestände gewährt.

Finanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Mitarbeiter: Markus Moser, Oliver Rauhut

Mikroorganismen aus den Cherts von Esnost und Combres/Lay (Unterkarbon, Frankreich) sowie Rhynie (Unterdevon, Schottland)

Die Aufklärung der Evolution und Phylogenie der Mikroorganismen und ihrer Interaktionen mit anderen Organismen auf der Basis mikroskopischer, physiologischer, molekularbiologischer und genetischer Untersuchungen an rezenten Vertretern stellt heute einen zentralen Forschungsbereich der Mikrobiologie dar. Demgegenüber ist unser Wissen über den fossil record der Mikroorganismen bis heute lückenhaft; vor allem fehlen Informationen über in situ erhaltene Mikroorganismen, die Auskunft geben über Assoziationen und Interaktionen mit anderen Elementen (Pflanzen und Tiere) in fossilen Ökosystemen. Dies liegt vor allem daran, dass fossile Mikroorganismen überwiegend aus dispersem Material gewonnen und nicht in situ studiert werden. Verschiedene Mikroorganismengruppen (z.B. Diatomeen, Dinoflagellaten, Radiolarien) sind im dispersed fossil record häufig und deshalb insgesamt recht gut bekannt; einige Formen können als verlässliche Indexfossilien, Faziesindikatoren und/oder Anzeiger für Paläoumweltbedingungen herangezogen werden.

Das Fehlen eines vergleichbaren Kenntnisstandes über in situ Mikroorganismen liegt historisch darin begründet, dass vielfach die Meinung vertreten wurde, diese Lebensformen seien generell zu klein, um adäquat erhalten zu sein, und deshalb erst gar nicht danach gesucht wurde. Auf der anderen Seite sind in situ Mikroorganismen hin und wieder zwar durchaus wahrgenommen worden, man war aber nicht in der Lage, sie mit den zur Verfügung stehenden optischen Geräten angemessen zu dokumentieren. Die Weiterentwicklung der (mikro-)biologischen Methoden, der optischen Geräte und ein wachsendes Bewusstsein für die immense Bedeutung der Mikroorganismen in der heutigen Welt wurde später allerdings zum Ansporn für einige Paläontologen, sich intensiver mit in situ erhaltenen Mikroorganismen im fossil record zu beschäftigen. Diese Änderung des wissenschaftlichen Interesses lässt sich besonders deutlich am Beispiel der Erforschungsgeschichte des präkambrischen Lebens verfolgen. Ab 1965 stieg die Anzahl der Berichte über pro- und eukaryotische Mikroorganismen aus dem Präkambrium exponentiell an; heute ist gut bekannt, dass bereits früh ein diverses mikrobielles Leben auf der Erde existierte. Die sich mehr und mehr erschließende faszinierende Lebewelt des Präkambriums war allerdings kein Stimulus für die Durchführung systematischer Untersuchungen an in situ Mikroorganismen aus dem Phanerozoikum.

Einer der wenigen Wissenschaftler, die sich systematisch mit in situ erhaltenen phanerozoischen Mikroorganismen befasst haben, war der französische Paläobotaniker B. Renault, der in einer Serie von Arbeiten zwischen 1894 und 1903 Bakterien, Pilze und Mikroalgen systematisch beschieb, die auf/in lebenden und abgestorbenen Geweben höherer Pflanzen aus dem Viséum (oberes Unterkarbon) von Zentralfrankreich siedelten. Renaults Erfolge kamen zustande, da in der Gegend um Esnost und Combres/Lay Teile eines etwa 335 Millionen Jahre alten terrestrischen Ökosystems (vor allem Landpflanzen) in einer Chert-Matrix dreidimensional und anatomisch erhalten sind, und Renaults Mitarbeiter in der Lage waren, von diesen Cherts hochwertige Dünnschliffe herzustellen. Renaults Arbeiten stellen einen Meilenstein der paläobiologischen Forschung dar, der schon früh als “…a superb work on a very difficult, but at the same time a very important subject” (L.F. Ward) gelobt wurde. Leider hat sich nach Renaults Tod niemand mehr mit den Mikroorganismen aus dem französischen Viséum beschäftigt.

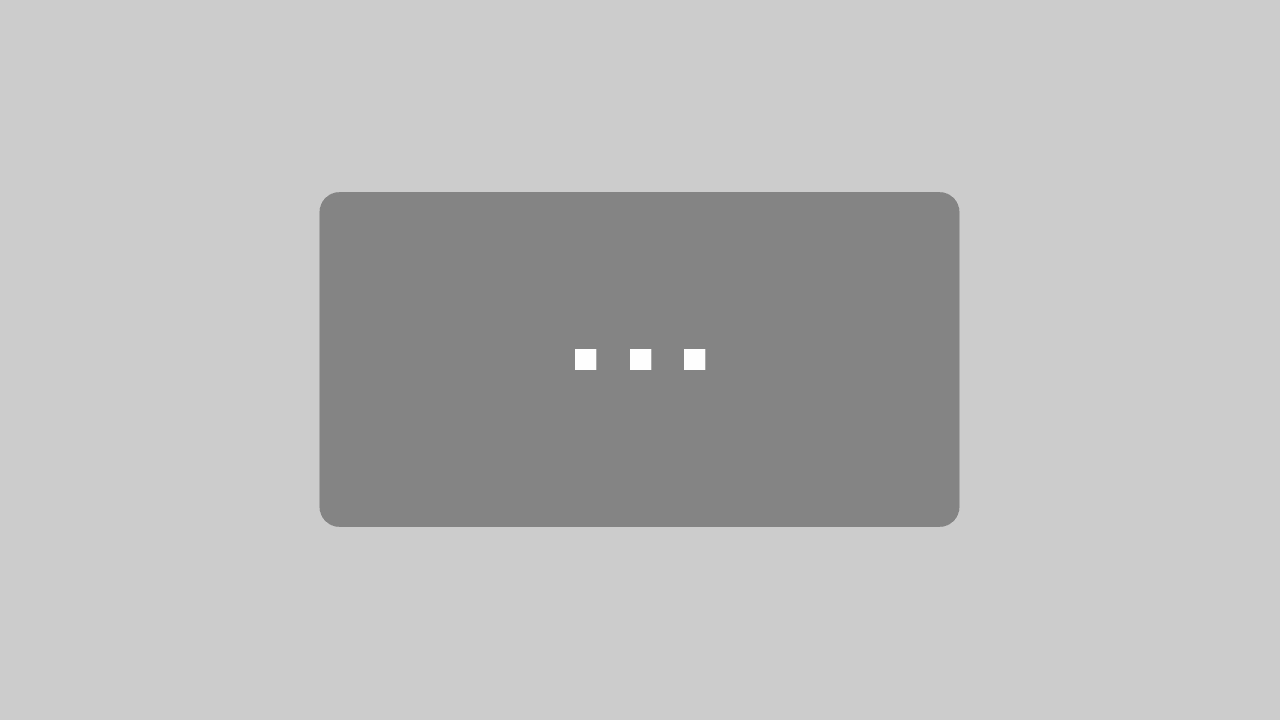

Eine weitere Sichtung der Renaultschen Originalschliffe (in Paris) hat vor Kurzem ergeben, dass die mikrobielle Vielfalt in diesen Cherts insgesamt noch viel größer ist, als dies von Renault dargestellt wurde. Deshalb wurde ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, um ein detailliertes Inventar dieser Lebensformen zu erstellen; dabei liegen die Schwerpunkte sowohl auf der Dokumentation der Struktur der Mikroorganismen als auch auf der Erarbeitung ihrer Assoziationen und Interaktionen mit anderen Elementen des Ökosystems. Von besonderem Interesse sind zurzeit die vielen Mikropilze und pilzähnlichen Mikroorganismen (Peronosporomycetes), die in den Geweben und Zellen der Landpflanzen leben (Abb. B). Diese Organismen sind entweder Parasiten, die die Pflanze zu deren Lebzeiten befallen haben, oder Saprophyten, die nach dem Tod der Pflanze diese besiedeln und zum Abbau der organischen Substanz beitragen.

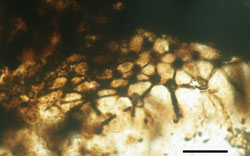

Unser Interesse für Renaults Untersuchungen und die Mikroorganismenflora und -fauna aus dem Viséum Zentralfrankreichs wurde im Zuge der Neubearbeitung einer in den Cherts erhaltenen koloniebildenden Volvox-artigen Alge (Lageniastrum macrosporae) geweckt. Diese Alge lebte als Endophyt in Sublagenicula nuda Megasporen (Abb. A[links]). Die Assoziation einer koloniebildenden Alge mit Sporen einer Landpflanze stellt den ältesten Beleg für die Existenz endophytischer Algen dar, und ist darüber hinaus bis heute das einzige Beispiel für eine Alge, die im Inneren der Sporen von Gefäßpflanzen lebt. Die exzellente Erhaltung der Fossilien machte es möglich, die einzelnen, von einer transparenten Gallerthülle umgebenen Zellen der Kolonie bis ins Detail zu dokumentieren; es war sogar möglich darzustellen, wie die einzelnen Zellen über Plasmastränge miteinander verbunden sind (Abb. A[rechts]) – genau so, wie dies bei rezenten Volvox Arten (als Resultat unvollständiger Cytokinesen) der Fall ist. Fossile Vertreter der koloniebildenden Volvocaceen sind nahezu unbekannt, da die Kolonien sehr zart sind und sich nach dem Absterben unmittelbar auflösen. Lageniastrum macrosporae ist der bislang überzeugendste Beleg dafür, dass koloniebildende Volvocaceen unter günstigen Fossilisationsbedingungen durchaus überliefert sein können.

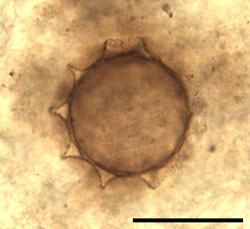

Unsere Arbeit an phanerozoischen in situ erhaltenen Mikroorganismen beschränkt sich aber nicht auf das französische Unterkarbon. Der unterdevonische Rhynie Chert aus Schottland enthält, wiederum eingebettet in eine Chert-Matrix, ein fast vollständig dreidimensional und anatomisch erhaltenes, etwa 400 Millionen Jahre altes terrestrisches Ökosystem, welches durch die Arbeiten von R. Kidston und W.H. Lang bereits früh berühmt geworden ist. Im Rhynie Chert finden sich exzellent erhaltene Reste früher Landpflanzen und Tiere, die bis in ihre anatomischen Details hinein analysiert werden können, sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Mikroorganismen. Von diesem Mikroorganismen sind bislang nur die Pilze eingehender untersucht und dokumentiert worden; besonders bemerkenswert sind die dezidierten Beschreibungen saprophytischer und parasitischer Pilze auf/in Pflanzen sowie der älteste Nachweis einer voll ausgeblideten Endomykorrhiza in der Landpflanze Aglaophyton major.

Andere mikroskopich kleine Lebensformen, z.B. pilzähnliche Mikroorganismen (Abb. C), Cyanobakterien (Abb. D) und Mikroalgen (Abb. E), sind zwar gelegentlich auch beschrieben worden, eine systematische Dokumentation dieser Formen und ihrer ökologischen Bedeutung im Rhynie Chert Ökosystem fehlt aber. Daher bildet der Rhynie Chert einen zweiten Aspekt dieses Forschungsprojektes.

Vernetzung

u.a.Prof. Dr. Reinhard Agerer, LMU München; Dr. Nora Dotzler, Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie; Prof. Dr. Jean Galtier, CIRAD, Montpellier, Frankreich; Prof. Dr. Hans Kerp & Hagen Hass, Westfälische Wilhelms-Universität Münster; Prof. Dr. Thomas N. Taylor, University of Kansas at Lawrence, USA.

Förderung

Deutsche Forschungsgemeinschaft (die Kollegen in Münster), National Science Foundation (NSF), Alexander von Humboldt-Stiftung.

Publikationen aus dem Projekt

Dotzler N, Krings M, Agerer R, Galtier J, Taylor TN (2008) Combresomyces cornifer gen. sp. nov., an endophytic peronosporomycete in Lepidodendron from the Carboniferous of central France. Mycological Research 112, 1107–1114.

Dotzler N, Walker C, Krings M, Hass H, Kerp H, Taylor TN, Agerer R (2009) Acaulosporoid glomeromycotan spores with a germination shield from the 400-million-year-old Rhynie chert, Mycological Progress 8, 9–18.

Krings M, Dotzler N, Galtier J, Taylor TN (2009) Microfungi from the upper Visean (Mississippian) of central France: Chytridiomycota and chytrid-like remains of uncertain affinity. Review of Palaeobotany and Palynology 156, 319–328.

Krings M, Dotzler N, Taylor TN (2009) Globicultrix nugax nov. gen. et nov. spec. (Chytridiomycota), an intrusive microfungus in fungal spores from the Rhynie chert. Zitteliana A 48/49, 165–170.

Krings M, Dotzler N, Taylor TN, Galtier J (2007) A microfungal assemblage in Lepidodendron from the Upper Visean (Carboniferous) of central France. Comptes Rendus Palevol 6, 431–436.

Krings M, Dotzler N, Taylor TN, Galtier J (2009) A Late Pennsylvanian fungal leaf endophyte from Grand-Croix, France, Review of Palaeobotany and Palynology 156, 449–453.

Krings M, Galtier J, Taylor TN, Dotzler N (2009) Chytrid-like microfungi in Biscalitheca cf. musata (Zygopteridales) from the Upper Pennsylvanian Grand-Croix cherts (Saint-Etienne Basin, France). Review of Palaeobotany and Palynology 157, 309–316.

Krings M, Hass H, Kerp H, Taylor TN, Agerer R, Dotzler N (2009) Endophytic cyanobacteria in a 400-million-yr-old land plant: A scenario for the origin of a symbiosis? Review of Palaeobotany and Palynology 153, 62–69.

Krings M, Kerp H, Hass H, Taylor TN, Dotzler N (2007) A filamentous cyanobacterium showing structured colonial growth from the Early Devonian Rhynie chert. Review of Palaeobotany and Palynology 146, 265–276.

Krings M, Taylor TN, Dotzler N, Decombeix AL (2010) Galtierella biscalithecae nov. gen. et sp., a Late Pennsylvanian endophytic water mold (Peronosporomycetes) from France. Comptes Rendus Palevol 9, 5–11.

Krings M, Taylor TN, Hass H, Kerp H, Dotzler N, Hermsen EJ (2007) An alternative mode of early land plant colonization by putative endomycorrhizal fungi. Plant Signaling & Behavior 2, 125–126.

Krings M, Taylor TN, Hass H, Kerp H, Dotzler N, Hermsen EJ (2007). Fungal endophytes in a 400-million-yr-old land plant: infection pathways, spatial distribution, and host responses. New Phytologist 174, 648–657.

Taylor TN, Krings M (2005) Fossil microorganisms and land plants: associations and interactions. Symbiosis 40, 119–135.

Taylor TN, Krings M (2010) Paleomycology: the rediscovery of the obvious. Palaios 25, 283–286.

Mesozoic Tetrapods

Die Forschung in der Forschungsgruppe Mesozoische Tetrapoden umfasst Projekte zu vielen verschiedenen Aspekten der Anatomie, Taxonomie, Evolution und Biogeographie mesozoischer Tetrapoden. Einige der wichtigsten einzelnen Forschungsprojekte werden hier vorgestellt.

Evolution, Phylogenie und Taxonomie ausgewählter Überfamilien der Gastropoda im Zeitraum obere Trias bis mittlerer Jura

(DFG NU 96/11-1; Förderungszeitraum:1. 2. 2009 bis 31. 1. 2011)

In den Zeitraum zwischen Karn (obere Trias) und Aalen (mittlerer Jura) fallen wichtige globale und regionale Faunenschnitte (z. B. end-triassisches und Pliensbach/Toarc-Massenaussterben). Gastropoden sind bereits zu dieser Zeit eine der artenreichsten Organismengruppen überhaupt. Es wird angestrebt, Systematik und Taxonomie ausgewählter Gastropodengruppen aus diesem Zeitraum so weit als möglich zu klären: Trochidae und Eucyclidae (Trochoidea: Vetigastropoda), Cerithioidea (Caenogastropoda), Mathildoidea und Acteonoidea (Heterobranchia). Diese Gruppen sind im Untersuchungszeitraum sehr divers; ihre Kenntnis spielt bei der Erforschung der Gastropodenphylogenie eine zentrale Rolle. Die Revision dieser Gruppen soll exemplarisch ihr evolutionäres/phylogenetisches Schicksal an den genannten Faunenschnitten beleuchten und kann als Grundlage zur Beantwortung weiterer paläobiologischer Fragen dienen. Angestrebt wird insbesondere die Dokumentation und Neubewertung von Typusarten der entsprechenden Gattungen (Museumsmaterial) aus dem Untersuchungszeitraum. Wir streben eine ganzheitliche Erfassung der Hartteile an (Gestalt, Protoconch, Skulptur, Mündungsbau) und deren Abwandlungen in der Zeit, um den Informationsgehalt der Schalen auszuschöpfen. Die Erfahrung zeigt, dass solche Untersuchungen die betreffenden Gattungen und Familien oft in einen ganz anderen phylogenetischen Kontext stellen, als bislang angenommen wurde. Ferner wollen wir umfangreiches, gut erhaltenes Material auswerten, das uns bereits vorliegt; zum geringeren Teil sollen Neuaufsammlungen durchgeführt werden.

Ansprechpartner: Prof. Dr. Alexander Nützel

Kooperationen

Joachim Gründel, Freie Universität Berlin

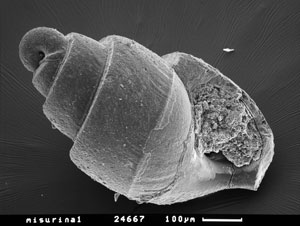

Cylindrobullina sp. (Opisthobranchia) aus der

obertriassischen Cassian Formation

(N Italien, S Dolomiten), auch für diese Gruppe ist eine

heterostrophe Larvalschale typisch.

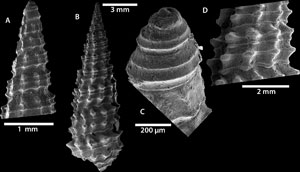

Cryptaulax armata (Cerithioidea) aus dem Lias Frankens

(aus Schulbert & Nützel 2008)

Tricarilda sp. (Mathildidae) aus dem Lias Frankens;

typisch ist die heterostrophe Larvalschale

(aus Schulbert & Nützel 2008)

Eucyclus elegans (Eucyclidae) aus dem Lias Frankens,

ca. 1 cm hoch (aus Nützel 2008)

Gastropodendiversität und -evolution an der Wende vom Paläozoikum zum Mesozoikum

(DFG NU 96/6-1, 6-2; Förderungszeitraum: 2002 bis 2005; Alexander von Humboldt Stiftung mit Andrzej Kaim als Stipendiat seit 2009)

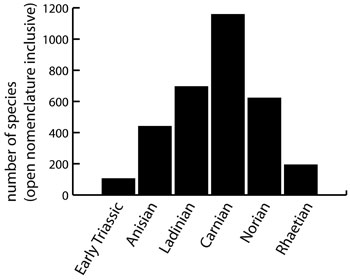

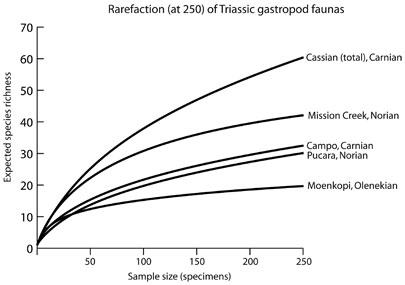

Gastropoden sind wegen ihres Artenreichtums und ihres guten Überlieferungspotentials ein hervorragendes Studienobjekt für Paläodiversitätsanalysen. Das Projekt hat die Diversitätsentwicklung und die Evolution dieser formenreichen Gruppe über die einschneidendste Zäsur des Phanerozoikums, den Perm/Trias-Faunenschnitt, zum Gegenstand. Mit Hilfe einer Datenbank aller Gastropodenarten aus dem Perm und der Trias wird die Entwicklung einer der größten marinen Invertebratengruppen auf Art- und höherer Ebene dargestellt und ausgewertet. Bisher wurde vor allem die untertriassische Desaster- und Erholungsphase analysiert. Dabei wurden begleitend untertriassische Faunen neu bearbeitet und bewertet (Werfen Formation Südalpen; Süd China; Sinbad Limestone Member, Moenkopi Formation, Utah, U.S.A.). Es zeigt sich, dass die Gastropoden sich besonders stürmisch erholen. Das Aussterbe-Ereignis war auch bei den Gastropoden profund. Nach einem Minimum bekannter Arten in der Untertrias steigt die Anzahl der Taxa in der oberen Untertrias (Smithian) deutlich an, um im Anis kräftig zu expandieren.

Der Anstieg setzt sich bis ins Karn fort, aus dem etwa 1000 Gastropodenarten bekannt sind. Dieser Anstieg spiegelt sich auch in der Alpha-Diversität einzelner Faunen wider. Die Erholung ist mit einer Umschichtung verbunden, d.h. etliche Gruppen treten erstmals in der unteren Trias auf und bilden sogleich beherrschende Faunenelemente. Ein Beispiel hierfür ist Cylindrobullina convexa, der erste sichere Opisthobranchier, der im untertriassischen Sinabad Limestone (Utah) die häufigste Schnecke ist.

Sinbad Limestone (Moenkopi Formation), Utah, USA. Von diesem Aufschluss beschrieben Batten & Stokes (1986) die artenreichste und am besten erhaltene

Gastropodenfauna der unteren Trias (Smithian). Diese Fauna wird im Rahmen des Projekts neu bewertet.

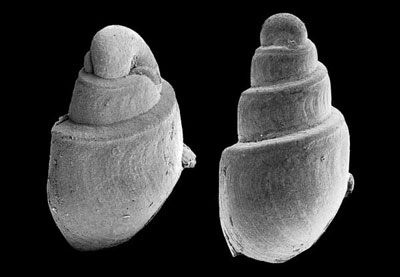

Cylindrobullina convexa aus dem Sinbad Limestone. Diese Art ist der älteste sichere Opisthobranchier. Es ist eine der häufigsten Arten im Sinbad Limestone.

Das Material ist ausgezeichnet erhalten;

die heterostrophe Larvalschale ist gut sichtbar (aus Nützel 2005).

Stromatolithen wachsen auf Gastropoden auf (Sinbad Limestone). Untertriassische Stromatoliten warden oft als Desaster Phänomene gedeutet (aus Nützel & Schulbert 2005).

Gastropoden-Diversität in der Trias. Nach einem Minimum in der frühen Trias, nimmt die Anzahl der überlieferten Arten steil zu gipfelt im Karn mit etwa 1000 Arten. Aus Nützel (2005).

Rarefaction Analyse einiger der artenreichsten triassischen Gastropodenfaunen. Selbst die artenreichste Fauna der unteren Trias (Sinbad Limestone, Moenkopi Formation) ist weit weniger divers als die großen obertriassischen Faunen. Aus Nützel (2005).

Ansprechpartner: Prof. Dr. Alexander Nützel

Kooperationen

Douglas H. Erwin, Dept. of Paleobiology, Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C., U.S.A.

Pan Hua-zhang, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Academia Sinica, Nanjing, People’s Republic of China

Michael Hautmann Institut für Paläontologie, Universität Würzburg

http://wwwalt.uni-wuerzburg.de/palaeontologie/staff/hautmann/

Hugo Bucher, Paläontologisches Institut und Museum Zürich

Publikationen

Hautmann, M. & Nützel, A. 2005. First record of a heterodont bivalve (Mollusca) from the Early Triassic: Implications for Scythian ecosystems and the `Lazarus problem´. Palaeontology 48: 1131-1138.

Nützel, A. & Pan Hua-zhang 2005. Late Paleozoic evolution of the Caenogastropoda: larval shell morphology and implications for the Permian/Triassic mass extinction event. Journal of Paleontology 79: 1175-1188.

Nützel, A. 2005. Recovery of gastropods in the Early Triassic. In Bottjer, D. and Gall J.-C. (eds) The biotic recovery from the end-Permian mass extinction. Comptes Rendus, Palevol 4: 501-515.

Nützel, A. & Schulbert, C. 2005. Facies of two important Early Triassic gastropod lagerstätten: implications for diversity patterns in the aftermath of the end-Permian mass extinction. Facies 51: 495-515.

Nützel, A. 2005. A new Early Triassic gastropod genus and the recovery of gastropods from the Permian/Triassic extinction. Acta Palaeontologica Polonica 50: 19-24.

Pan Hua-Zhang, D. H. Erwin, Nützel, A. & Zhu Xiang-shui 2003. Jiangxispira, a new Gastropod genus from the Early Triassic of China with Remarks on the Phylogeny of the Heterostropha at the Permian/Triassic Boundary. Journal of Paleontology 77: 44-49.

Nützel, A. & Erwin, D. H. 2002. Battenizyga, a new Early Triassic gastropod genus with a discussion of the caenogastropod evolution at the Permian/Triassic boundary. Paläontologische Zeitschrift 76: 21-27.

Paläobiologie spätpaläozoischer Larven

Gastropodenschalen spiegeln die Ontogenese in hohem Maße wider. Anhand der Morphologie und der Dimensionen frühontogenetischer Schalen (Protoconche) kann auch bei fossilen Arten festgestellt werden, ob ein Plankton fressendes Larvalstadium durchlaufen wurde oder nicht. Aus dem Paläozoikum sind Protoconche jedoch selten erhalten und wurden bisher fast nur für Taxonomie und Phylogenie genutzt. Der Informationsgehalt von Protoconchen ist jedoch viel größer.

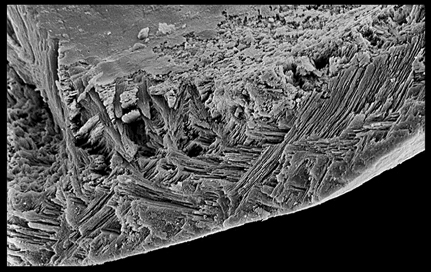

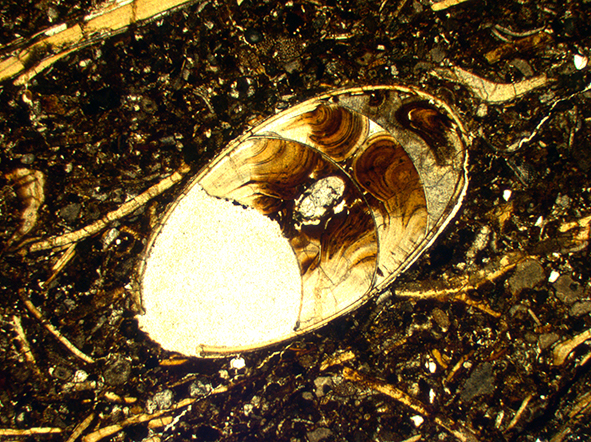

Planktotrophe Larvalschalen erlauben Aussagen über Primärproduktion und planktonische Nahrungsketten. Ferner können heterochrone Prozesse erkannt werden, die in der Evolution eine wichtige Rolle spielen. Es steht hervorragend erhaltenes karbonisches Gastropoden Material aus dem Buckhorn Asphalt (Oklahoma, U.S.A.) und anderen oberkarbonischen Fossillagerstätten der U.S.A. zur Verfügung. Im Fall des Buckhorn Asphalt migrierte Öl in die oberkarbonischen Ablagerungen und versiegelte die Molluskenschalen, so dass sie heute oft original aragonitisch mit erhaltenen Mikrostrukturen vorliegen. Dieses Material erlaubt es, Ökosysteme und planktonische Nahrungsketten des späten Paläozoikums einschließlich der Larvalökologie mariner Invertebraten zu rekonstruieren.

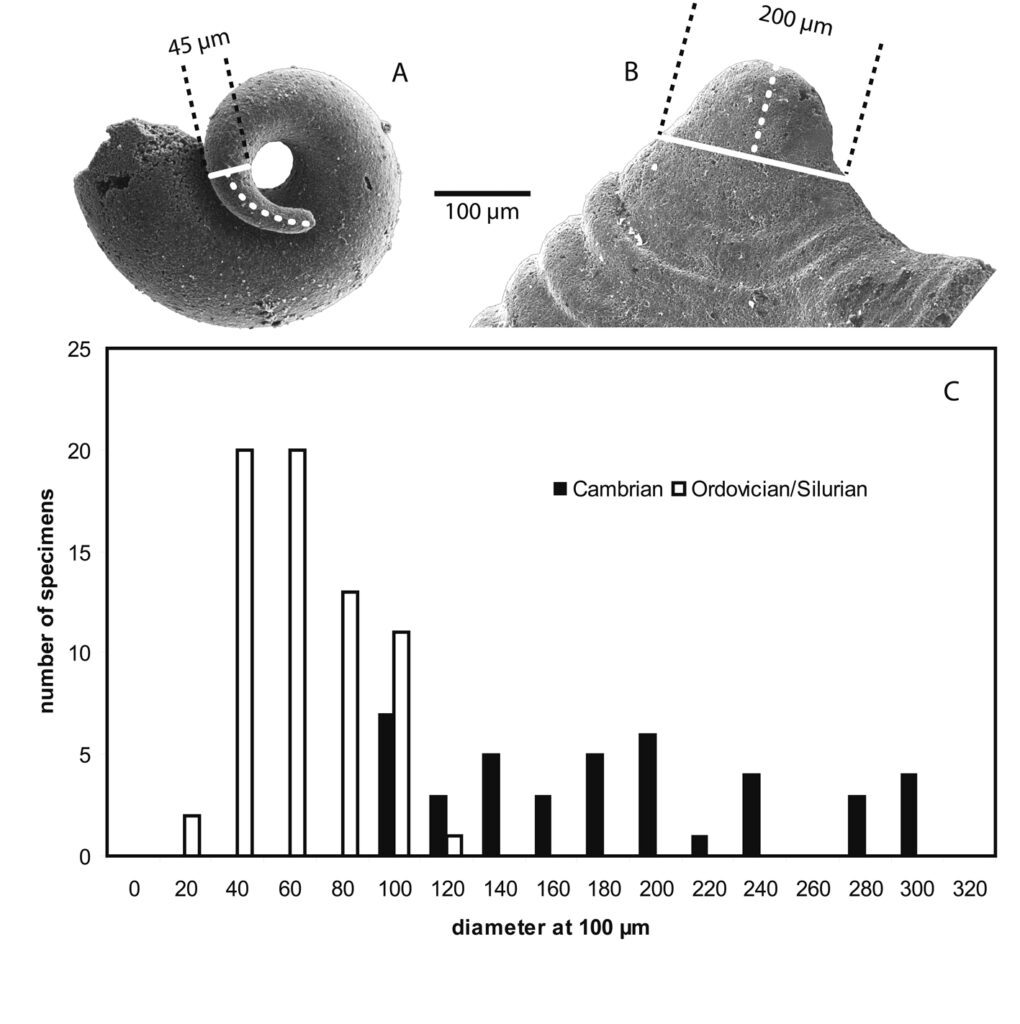

Eine Analyse der Evolution von Gastropodenlarven zeigte, dass im frühen Paläozoikum offen gewundene Larvalschalen vorherrschten und dass diese Morphologie im Laufe des Paläozoikums zunehmend verloren ging. Kambrische Mollusken durchliefen vermutlich durchweg eine nicht planktotrophe Frühontogenese und die Planktotrophie entstand erst an der Wende Kambrium/Ordovizium.

.

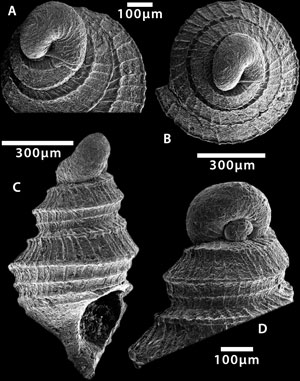

Planktotrophe Larvalschale eines Caenogastropoden

aus dem Buckhorn Asphalt

(Oberkabon, Pennsylvanian, U.S.A.).

Aragonitische Kreuzlamellen Schalenstruktur

aus dem Buckhorn Asphalt; solche Strukturen sind im

Paläozoikum sehr selten erhalten;

Bildbreite ca. 0.2 mm.

Dünnschliffbild eines Nautiliden mit Kammer-Ablagerungen aus dem Buckhorn Asphalt; die Braunfärbung rührt

von der Asphalt Imprägnierung her.

Messungen an Protoconchen legen nahe, dass es im Kambrium noch

keine planktotrophen Molluskenlarven gab und diese sich erst

an der Wende zum Ordovizium entwickelten

(aus Nützel et al. 2006, Evolution & Development; copyright Blackwell

Publishing).

Kontakt: Prof. Dr. Alexander Nützel

Arbeitsgruppe

Barbara Seuß, Institut für Paläontologie, Universität Erlangen

André Freiwald, Institut für Paläontologie, Universität Erlangen

Kooperationen

Royal, H. Mapes, Department of Geological Sciences, Ohio University, Athens 45701, U.S.A.

Thomas Yancey, Texas A&M University, Geology & Geophysics, College Station,

Texas, TX 77843-3115

Dieter Korn, Museum für Naturkunde, Humboldt Universität Berlin

Jiri Frýda, Czech Geological, Prag, Czech Republic

http://nts1.cgu.cz/portal/page/portal/shared/j/jiri.fryda

Publikationen

Seuss, B., Nützel, A., Mapes, R. H., Yancey, T. E. 2009. Facies and fauna of the Pennsylvanian Buckhorn Asphalt Quarry deposit: a review and new data on an important Palaeozoic fossil Lagerstätte with aragonite preservation. Facies 55: 609-645, DOI 10.1007/s10347-009-0181-9.

Mapes, R. H. & Nützel, A. 2009. Where did Upper Paleozoic cephalopods lay their eggs? – Evidence from cephalopod embryos and gastropod and pelecypod veliger larvae. Lethaia 42: 341–356, DOI: 10.1111/j.1502-3931.2008.00141.x

Wisshak, M., Seuß, B. & Nützel, A. 2008. Evolutionary implications of an exceptionally preserved Carboniferous microboring assemblage in the Buckhorn Asphalt Lagerstätte (Oklahoma, USA). In: Wisshak M, Tapanila L (eds) Current Developments in Bioerosion. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 21-54.

Servais, T., Lehnert, O., Li, J., Mullins, G.L., Munnecke, A., Nützel, A. & Vecoli, M. 2008. The Ordovician Biodiversification: revolution in the oceanic trophic chain. Lethaia 41: 99-109.

Nützel, A., Frýda, J., Yancey, T. E. & Anderson, J. R. 2007. Larval shells of Late Palaeozoic naticopsid gastropods (Neritopsoidea: Neritimorpha) with a discussion of the early neritimorph evolution. Paläontologische Zeitschrift 81: 213–228.

Lehnert, O., Vecoli, M., Servais, T. & Nützel, A. 2007. Did plankton evolution trigger the Ordovician diversifications? Acta Palaeontologica Sinica 46: 262-268.

Nützel, A., Lehnert, O. & Frýda, J. 2007. Origin of planktotrophy – evidence from early molluscs: A response to Freeman and Lundelius. Evolution & Development 9: 313-318.

Nützel, A., Lehnert, O. & Frýda, J. 2006. Origin of planktotrophy – evidence from early molluscs. Evolution & Development 8: 325-330.

Nützel, A. & Frýda, J. 2003. Paleozoic plankton revolution: Evidence from early gastropod ontogeny. Geology 31: 829-831.

Bandel, K., Nützel, A. & Yancey, T. E. 2002. Larval shells and shell microstructures of exceptionally well-preserved Late Carboniferous gastropods from the Buckhorn Asphalt deposit (Oklahoma, USA). Senckenbergiana letheae 82: 639-689.

Nützel, A. & Mapes, R. H. 2001. Larval and juvenile gastropods from a Carboniferous black shale: palaeoecology and implications for the evolution of the Gastropoda. Lethaia 34: 143-162.

Jurassische Gastropodenfaunen Frankens

Gastropoden sind oft die häufigste und diverseste Gruppe in unter- bis mitteljurassischen marinen Tonen Süddeutschlands. Die meisten dieser Schnecken sind klein; ihre Adultgröße überschreitet 10 mm nicht. Trotz ihrer Häufigkeit wurden Gastropoden bei palökologische Rekonstruktionen dieser Fazies bisher wenig beachtet. Fortgesetzte Aufsammlungen im Jura Frankens erbrachten reiches und gut erhaltenes Gastropoden-Material, vor allem aus der Amaltheenton Formation. Auch Daten zur relativen Häufigkeit stehen zur Verfügung. Ebenso wurden reiche Faunen aus der Tongrube Mistelgau (bei Bayreuth) geborgen. Dort ist ein einmaliges Profil aufgeschlossen, das den Bereich vom Pliensbachium bis zum unteren Aalenium umfasst. Die Ammoniten Stratigraphie wurde von Christian Schulbert geklärt. In diesem Zeitraum ändern sich die Gastropodenfaunen erheblich hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Diversität. Dies hat große Bedeutung für das Verständnis des Pliensbach/Toarc Massenaussterbens.

Ansprechpartner: Prof. Dr. Alexander Nützel

Kooperationen

Christian Schulbert, (Institut für Paläontologie, Universität Erlangen)

Joachim Gründel (Freie Universität Berlin).

Publikationen

Schulbert, C. & Nützel, A. 2009. Über die jurassische Gastropodenfauna der Tongrube Mistelgau bei Bayreuth. Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 26: 475-499.

Schubert, S., Gründel, J. & Nützel, A. 2008. Early Jurassic (Upper Pliensbachian) gastropods from the Herforder Liasmulde (Bielefeld, Northwest Germany). Paläontologische Zeitschrift 82: 17-30.

Nützel, A. 2008. Leben am Meeresboden – Über die Fauna des fränkischen Amaltheentons. Freunde der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Historische Geologie München e.V., Jahresbericht 2007 und Mitteilungen 36: 42-61.

Nützel, A. & Gründel, J. 2007. Two new gastropod genera from the Early Jurassic (Pliensbachian) of Franconia (South Germany). Zitteliana 47: 61-69.

Nützel, A. & Hornung, T. 2002. Katosira undulata (Benz) (Gastropoda) aus dem Lias Frankens und eine Gastropoden-Assoziation des oberen Pliensbachiums. Geologische Blätter für Nordost Bayern 52: 55-62.

Gründel, J. & Nützel, A. 1998. Gastropoden aus dem oberen Pliensbachium (Lias δ, Zone des Pleuroceras spinatum) von Kalchreuth östlich Erlangen. Mitteilungen der Bayrischen Staatssammlung 38: 63-96.

Nützel, A. & Kießling, W. 1997. Gastropoden aus dem oberen Pliensbachium (Amaltheenton) von Kalchreuth (Süddeutschland). Geologische Blätter Nordost-Bayern 47: 381-414.

Evolution Spätpaläozoischer Caenogastropoda

Die Unterklasse Caenogastropoda ist die artenreichste Gruppe der rezenten Gastropoda. Die ersten unzweifelhaften Caenogastropoden sind aus dem späten Paläozoikum bekannt. Caenogastropoden können ein planktotrophes Larvalstadium durchlaufen und die Larvalschalen sind oft auf charakteristische Weise ornamentiert. Die Protoconch-Morphologie ist eine reiche Merkmalsquelle und kann sehr informativ für Systematik und die Rekonstruktion der Larvalökologie sein. Protoconche sind im Paläozoikum jedoch sehr selten erhalten.

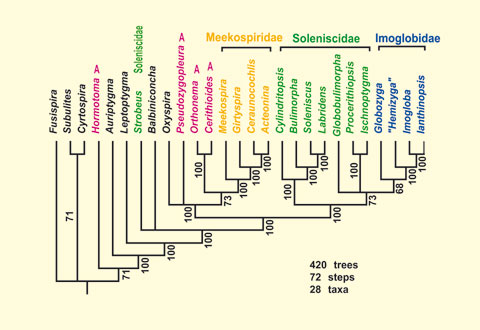

Es steht jedoch ausgezeichnet erhaltenes Material aus dem Karbon der U.S.A. und Australiens sowie aus dem Perm Chinas zur Verfügung, bei dem die Larvalschalen noch vorhanden sind. Dies steigert die Anzahl der Merkmale für phylogenetische Analysen erheblich und verbessert diese Analysen daher substantiell. Phylogenetische, systematische und taxonomische Arbeiten wurden im Rahmen einiger DFG-Projekte durchgeführt (besonders NU 96/3-1, 3-2) und dauern noch an. Die wichtigsten spätpaläozoischen Gruppern der Caenogastropoden, die untersucht wurden, sind die Subulitoidea, Zygopleuroidea (besonders die Pseudozygopleuridae), und die Cerithioidea (z. B. Goniasmatidae und Orthonematidae). Diese Studien erlauben auch einen Vergleich mit mesozoischen Gruppen und helfen also die Auswirkungen des end-permischen Massenaussterbens besser zu verstehen. Ich versuche auch, zur Klärung der Evolution und Wurzeln der rezenten Gruppen der Caenogastropoden beizutragen.

Ansprechpartner: Prof. Dr. Alexander Nützel

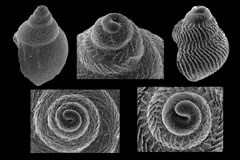

Karbonische (Mississippian) subulitoide Gastropoden der Familie Imoglobidae Nützel, Erwin & Mapes 2000. Alle Exemplare sind kleiner 1 mm. Diese bauchigen Caenogastropoden besitzen eine charakteristische, fein ornamentierte Larvalschale.

Phylogenetische Hypothese (PAUP) spätpaläozoischer Subulitoidea (modifiziert aus Nützel et al. 2000).

Kooperationen

Douglas H. Erwin, Dept. of Paleobiology, Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C., U.S.A.

Jiri Frýda, Czech Geological, Prag, Czech Republic

http://nts1.cgu.cz/portal/page/portal/shared/j/jiri.fryda

Winston F. Ponder, Australian Museum of Natural History, Australia

Pan Hua-zhang, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Academia Sinica, Nanjing, People’s Republic of China

Royal, H. Mapes, Department of Geological Sciences, Ohio University, Athens 45701, U.S.A.

Alex Cook, Queensland Museum, Brisbane, Australia

Publikationen

Ponder, W. F., Colgan, D. J., Healy, J. M., Nützel, A., Simone, L. R. L. & Strong, E. E. 2008. Caenogastropoda. In Ponder, W. F. and Lindberg, D. L. (eds), Phylogeny and evolution of the Mollusca. University of California Press (Berkeley, Los Angeles, London): 331-383.

Frýda, J., Nützel, A. & Wagner, P. 2008. Paleozoic Gastropoda. In Ponder, W. and Lindberg, D. L. (eds) In Ponder, W. and Lindberg, D. L. (eds), Phylogeny and evolution of the Mollusca. University of California Press (Berkeley, Los Angeles, London): 239-270.

Cook, A., Nützel, A. & Frýda, J. 2008. Two Carboniferous caenogastropod limpets from Australia and their meaning for the ancestry of the Caenogastropoda. Journal of Paleontology 82: 183-187.

Nützel, A. & Pan Hua-zhang 2005. Late Paleozoic evolution of the Caenogastropoda: larval shell morphology and implications for the Permian/Triassic mass extinction event. Journal of Paleontology 79: 1175-1188.

Bandel, K., Nützel, A. & Yancey, T. E. 2002. Larval shells and shell microstructures of exceptionally well-preserved Late Carboniferous gastropods from the Buckhorn Asphalt deposit (Oklahoma, USA). Senckenbergiana letheae 82: 639-689.

Nützel, A. and Cook, A. G. 2002. Chlorozyga, a new caenogastropod genus from the Early Carboniferous of Australia. – Alcheringa 26:151-157.

Nützel, A., Erwin, D. H. & Mapes, R. H. 2000. Identity and Phylogeny of the Late Paleozoic Subulitoidea (Gastropoda). Journal of Paleontology 74: 575-598.

Nützel, A. & Bandel, K. 2000. Goniasmidae and Orthonemidae: two new families of Palaeozoic Caenogastropoda. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte 9: 557-569.

Nützel, A. 1998. Über die Stammesgeschichte der Ptenoglossa (Gastropoda). Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe E 26: 1-229, 35 Tafeln.